Le delta du Nil, à l’embouchure du fleuve sacré égyptien, a changé de configuration avec le temps.

La côte orientale de la Méditerranée s’enfonce à un rythme lent et régulier. Les sites archéologiques retrouvés ont été immergés par l’occurrence de différents phénomènes :

- le lent affaissement – ou subsidence – de cette partie orientale de la Méditerranée ;

- la montée du niveau de la mer depuis l’Antiquité ;

- les effondrements et glissements de terrain dus à des phénomènes sismiques ;

- des phénomènes locaux de liquéfaction des argiles notamment survenus aux endroits où de lourds monuments étaient construits.

Ce phénomène ayant comme facteur de déclenchement un surpoids local dû à une crue catastrophique du Nil ou un raz de marée. Le résultat de tous ces facteurs a occasionné une différence de niveaux d’environ 8 mètres des terres immergées par rapport à leur niveau antique.

Les cités de Thônis-Héracléion et la ville de Canope sont aujourd’hui englouties au large de la côte en baie d’Aboukir.

1500 ans d’histoire

Mille cinq cents ans de l’histoire égyptienne : une longue période, marquée par la fin des pharaons et les nombreuses influences étrangères : perse, grecque, romaine, byzantine, arabe. Une étonnante mixité culturelle se développe en Égypte, dont les pièces qui constituent l’exposition se font les témoins.

La Basse Époque et le commerce méditerranéen

Datées du VIIe siècle av. J.-C., les plus anciennes pièces de l’exposition nous ramènent à la Basse Époque égyptienne. L’ère pharaonique a alors plus de deux millénaires derrière elle, mais le temps de l’expansion du royaume et des grands souverains tels que Thoutmosis III (-1490/-1436), Aménophis IV dit Akhénaton (-1364/-1347), ou encore Ramsès II (-1290/-1224), est révolu. Dans cette période d’instabilité qu’est la Basse Époque, la XXVIe dynastie (-664/-525), appelée dynastie saïte, fait figure d’exception.

Après avoir libéré l’Égypte de l’occupation assyrienne, notamment grâce au recours à des mercenaires grecs, elle offre en effet paix et prospérité économique au pays. Initié dès le IIe millénaire av. J.-C., le commerce avec le monde hellénique s’intensifie. La ville de Naucratis, située dans le Delta du Nil près de Saïs, capitale des pharaons saïtes, devient bientôt le principal comptoir grec en Égypte. Pour y accéder, les marchands helléniques doivent s’acquitter d’une taxe sur leurs cargaisons à Thônis-Héracléion, le poste douanier de l’Égypte, situé à l’embouchure de la branche la plus occidentale du Nil. Considéré comme la “porte d’entrée” du pays, c’est le passage obligé de tous les bateaux étrangers venant du monde grec abordant l’Égypte. En 525 av. J.-C., les Perses prennent le contrôle du pays. Leur règne dure cent vingt ans, jusqu’à la prise du pouvoir, en -404, par une dynastie autochtone. Nectanébo II (-360/-343) est le dernier pharaon égyptien de l’Histoire, et laisse place à une nouvelle occupation perse. Mais elle est cette fois de courte durée.

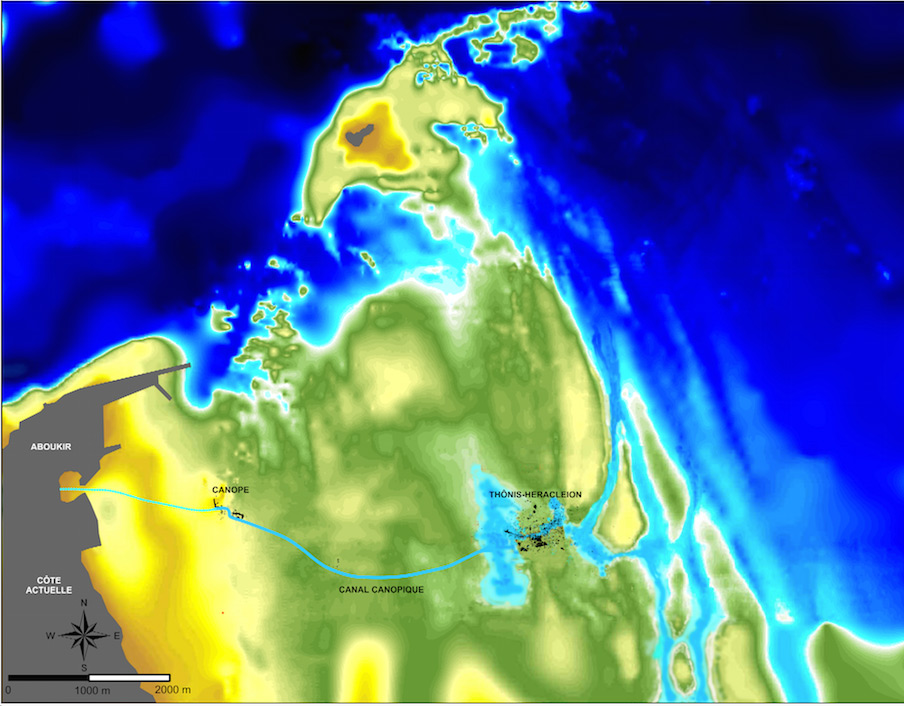

Situation des sites archéologiques de Thônis-Héracléion et de Canope en baie d’Aboukir. La région canopique submergée apparaît en vert pour les terres les plus profondément submergées en allant vers le jaune de plus en plus foncé au plus près de la côte actuelle. Plus de 110 km2 ont disparu sous les eaux.

L’Égypte grecque et le rayonnement d’Alexandrie

Alexandre le Grand, roi de Macédoine venu conquérir l’Égypte, met fin au règne du Perse Darius III en 332 av. J.-C. L’année suivante, il fonde la ville d’Alexandrie à 35 kilomètres d’Héracléion. Jamais cité du monde hellénistique n’a atteint de telles proportions. À sa mort, en -323, son général et ami, Ptolémée, hérite de l’Égypte.

Il prend le titre de roi en 305 av. J.-C. et établit ses quartiers à Alexandrie. Le nouveau souverain relègue Naucratis et Héracléion au second plan en détournant l’activité portuaire et commerciale vers Alexandrie. Il en fait un lieu de science en fondant le Musée (signifiant à l’origine “temple dédié aux Muses”), la grande bibliothèque, ainsi qu’une université. C’est sous son règne également qu’est entamée la construction à la pointe de l’île de Pharos du célèbre phare d’Alexandrie, considéré comme l’une des Sept Merveilles du monde antique. L’Égypte grecque connaît son apogée sous son règne (-305/-282) et celui de son fils Ptolémée II (-282/-246). En quelques décennies, Alexandrie dépasse les 100 000 habitants, et s’impose comme l’une des plus grandes métropoles du monde. Canope, située près d’Héracléion, était reliée à la nouvelle capitale par un canal. Grand centre religieux réputé pour ses processions osiriaques et ses guérisons miraculeuses, elle abritait un des plus grands temples dédié au dieu Sérapis. Le culte de ce dieu serait d’ailleurs né dans la région vers le IIIe siècle avant notre ère et puis “adopté” par les Grecs. La dynastie ptolémaïque, ou lagide, s’achève avec le règne de Cléopâtre VII, fille de Ptolémée XII. Après s’être alliée à Jules César, qui lui donne un fils, Ptolémée XV dit Césarion, puis à Marc-Antoine, la “reine des rois” doit céder son royaume à Octave - le futur Auguste - dont les légions ont envahi le pays. Elle se suicide en 30 av. J.-C. L’Egypte devient aussitôt province romaine. Alexandrie en est la capitale, et, bien qu’affaiblie, conserve un rôle primordial sur le plan économique.

Disparition sous les flots

Canope, Héracléion reposent sous les eaux depuis plus de 1200 ans. Un tremblement de terre aurait achevé leur engloutissement, au VIIIe siècle. Mais il n’en est pas le seul responsable. Plusieurs séismes, parfois associés à des raz de marée, avaient déjà secoué la région. L’un des plus violents, en 365, aurait fait 50 000 victimes à Alexandrie.

D’autres facteurs ont contribué à la submersion de ces sites au cours des temps. La zone est soumise à un lent mouvement de subsidence. Situées sur une côte argileuse, les villes d'Héracléion et de Canope, étaient en outre particulièrement exposées à des phénomènes d'affaissement de terrains dûs à la liquéfaction des sols. Le niveau des terres a ainsi baissé de 5 à 6 mètres alors que, depuis l'antiquité, le niveau de la mer s'est, lui, élevé d’environ 1,5 mètre.

Pour en savoir plus : www.ieasm.org.